摘要:唐代男裝一方面取意于傳統(tǒng)華夏禮制概念,繼承中原地區(qū)農(nóng)耕文明傳統(tǒng)的漢式冠冕衣裳,另一方面又采納北方游牧民族的服飾特點(diǎn),接受西域胡族影響,造就了有唐一代各式各樣的“風(fēng)騷”男裝。

唐代男裝一方面取意于傳統(tǒng)華夏禮制概念,繼承中原地區(qū)農(nóng)耕文明傳統(tǒng)的漢式冠冕衣裳,另一方面又采納北方游牧民族的服飾特點(diǎn),接受西域胡族影響,造就了有唐一代各式各樣的“風(fēng)騷”男裝。

朝衣辨色處,雙綬更宜看。

敦煌莫高窟220窟唐貞觀時(shí)期壁畫維摩詰說法圖身穿冕服的唐代帝王像。

唐代男子禮服系統(tǒng),沿襲自周代以來即已定型的上衣下裳的形式。其形象如敦煌莫高窟220窟唐貞觀時(shí)期壁畫維摩詰說法圖中身穿冕服的唐代帝王和群臣像。

這種交領(lǐng)右衽大袖的形式原本屬于中原農(nóng)耕服飾文化類別,是統(tǒng)治階級(jí)出席正式禮儀場合的服裝。交領(lǐng)右衽是漢族服飾的基本特征和明顯標(biāo)志。其外觀為左襟在上壓住右襟,使左右兩衣領(lǐng)形成交叉狀,其外觀如y。

歷史學(xué)家們普遍認(rèn)為,至少在東漢前,特別是春秋到秦漢時(shí)期,中原文化是以右為上的,就是尊右卑左。

比如,把皇親貴族稱為“右戚”,世家大族稱為“右族”或“右姓”。《史記•廉頗藺相如列傳》記載,藺相如完璧歸趙,在澠池會(huì)上立了功,“拜為上卿,位在廉頗之右”,廉頗大動(dòng)肝火,“不忍為之下”,于是頻頻找茬和藺相如打架。但藺相如很大度,最后感動(dòng)了廉頗,才有了負(fù)荊請(qǐng)罪的故事。

座中泣下誰最多?江州司馬青衫濕。

至唐上元元年,高宗“敕文武官三品以上服紫,金玉帶;四品深緋,五品淺緋,并金帶;六品深綠,七品淺綠,并銀帶;八品深青,九品淺青”(《舊唐書•高宗紀(jì)》)。

九品職官服色各異,清楚地顯示出穿者的身份等級(jí)、品序大小。

唐代詩人白居易《琵琶行》“坐中泣下誰最多?江州司馬青衫濕”和《初授秘監(jiān),拜賜金紫,閑吟小酌,偶寫所懷》“紫袍新秘監(jiān),白首舊書生”的詩詞中,也表露了這種由政治地位變化而反映于服色變化的情況,以及由此帶來詩人黯然無奈的心境。

自從“品色服”制度實(shí)施后,“青紅皂白”便成為了官服和民服用色的界限分野。唐代由于黃色成為帝王之色,紫、緋及香色又為達(dá)官貴人服飾所用,因此,這類顏色被封建統(tǒng)治者列為貴色而禁止平民使用。

2001年甘肅省慶城縣趙子溝村穆泰墓出土,慶城縣博物館藏。

咸陽市禮泉縣李勣墓

甘肅省慶城縣趙子溝村穆泰墓和咸陽市禮泉縣李勣墓出土彩繪三彩武官俑頭上都戴著唐代武弁。

這是一種源自戰(zhàn)國鹖冠的首服,冠主體為包葉狀,正面飾鹖鳥形裝飾。另一個(gè)陜西省西安市東郊豁口磨金鄉(xiāng)縣主墓出土彩繪文官俑則戴著文官用的進(jìn)賢冠。

與漢代進(jìn)賢冠不同,唐代進(jìn)賢冠的冠耳逐漸擴(kuò)大,并由尖角形變成圓弧形,展筩則逐漸降低縮小,由卷棚形最終演變成球形冠頂。

陜西省西安市東郊豁口磨金鄉(xiāng)縣主墓

蹇驢瘦馬塵中伴,紫綬朱衣夢里身。

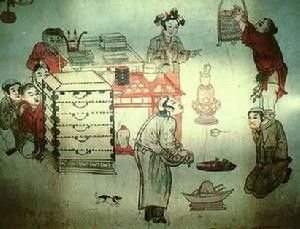

陜西省乾縣乾陵陪葬墓張懷太子李賢墓墓道東壁壁畫唐景云二年禮賓圖中頭戴漆紗籠冠的主人,身穿交領(lǐng)大袖衫和下裳,腰系大帶,革帶掛蔽膝,足蹬岐頭履。尤其引人注目的是背向人物背后懸掛的綬帶。

該物即為錢起《送河南陸少府》詩云“云間陸生美且奇,銀章朱綬映金羈”中的“綬”。五品以上官員朝服佩雙綬。

陜西省乾縣乾陵陪葬墓張懷太子李賢墓墓道東壁壁畫唐景云二年禮賓圖

唐代沿襲漢代服飾制度,官員在袍服外要佩掛綬帶。綬是用彩絲織成的長條形飾物,系于腹腰側(cè)。

最初,綬只是作為連結(jié)玉器的實(shí)用物品,后來演變成祭服、朝服等禮服上用來區(qū)分等級(jí)的作用飾品。“綬帶,先將絲縷編成絲帶,再用絲帶交織成片,故質(zhì)地較普通布帛為厚,織紋也較普通布帛為粗”(高春明《中國服飾名物考》)。

其實(shí)物應(yīng)如尼雅發(fā)掘的組帶,每1厘米寬度平均約為38.4根線,該實(shí)物為25厘米寬度,約有960根線。

君去若逢相識(shí)問,青袍今已誤儒

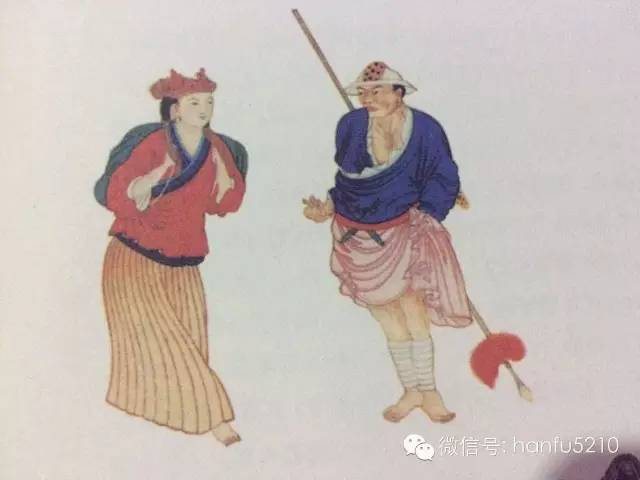

在閻立本繪《步輦圖》中就繪有身穿常服圓領(lǐng)袍的唐太宗形象。畫中男子除吐番使者外,都著幞頭圓領(lǐng)袍,連皇帝也不例外。圓領(lǐng)袍亦稱團(tuán)領(lǐng)袍,是隋唐時(shí)期士庶、官宦男子普遍著裝的服式,除祭祝典禮之外,平常均可穿之。因?yàn)閳A領(lǐng)衫在唐代屬于常服,所以各階層都常穿常見。

《步輦圖》畫的是貞觀十五年(公元641年),吐番丞相祿東贊前往京都長安,迎文成公主入藏,受到唐太宗接見的歷史故事。畫面右側(cè)坐在步輦上的是唐太宗。左側(cè)站立三人,緋色和白色圓領(lǐng)袍的下擺處均有一橫襕,可稱之為襕衫,乃古代士人之服。其制始于北周。于唐代使用漸多。宋時(shí),進(jìn)士及國子生、州縣生服之。

錦袍公子陳杯觴,撥醅百甕春酒香。

《步輦圖》左側(cè)站立三人,中間一人戴氈帽、穿錦袍的是吐番使者丞相祿東贊,這充分顯示了波斯、河中等地人民以錦制袍的傳統(tǒng)。

唐代《初學(xué)記》將錦與金銀、珠玉等并置,統(tǒng)署“寶器部”。可見,唐代已經(jīng)開始廣泛使用“錦”這種材料制作衣物。錦是用兩種以上彩色絲線,紡織而成的顯花多重織物。“

在隋唐時(shí),錦的組織結(jié)構(gòu)為平紋緯顯花與斜紋緯顯花,這種工藝來自中亞、西亞,乃至拜占庭地區(qū),與中國傳統(tǒng)的經(jīng)顯花織錦(經(jīng)錦)有很大不同,其克服了經(jīng)錦花色單調(diào)、顯花質(zhì)量不穩(wěn)定的缺點(diǎn)”。

唐朝為了保證對(duì)外賞賜中“錦袍”的需求,在少府監(jiān)所轄織染署專設(shè)了織錦作坊,甚至還將形制上模仿域外樣式的“蕃客錦袍”列為揚(yáng)州廣陵郡的“土貢”。

錦袍在唐代詩詞中初顯頻率極高,如王昌齡《春宮曲》:“平陽歌舞新承寵,簾外春寒賜錦袍。”但這里的錦袍式樣與《步輦圖》中的吐番使者丞相祿東贊并不相同,而是一種只在領(lǐng)、襟、袖等處緣邊裝飾織錦的圓領(lǐng)或翻領(lǐng)袍服。

這是唐代中原地區(qū)男服吸收、融合異域文化的例證,其式樣如甘肅慶城縣穆穆泰墓出土彩繪陶胡人俑身上穿的連珠紋錦緣邊圓領(lǐng)袍。該人物頭戴尖頂翻檐胡帽,眼睛一睜一閉,朱唇白牙,張嘴露齒,表情詼諧,生動(dòng)自然。

2001年甘肅慶城縣穆穆泰墓出土,慶城縣博物館藏。

羅衫玉帶最風(fēng)流,斜插銀篦慢裹頭。

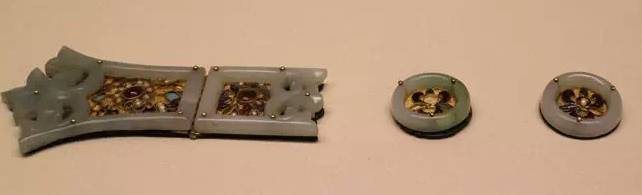

尺寸:全長150厘米 1992年陜西省長安縣王村竇皦墓 陜西省考古研究院藏

如果說簪、釵、步搖和梳背是唐代宮廷貴婦的首飾專屬,那么,玉銙帶則是唐代宮廷男性顯貴的服飾特色。

1992年陜西省長安縣王村竇皦墓出土了一副唐鑲金嵌珠寶玉帶具,由1個(gè)帶頭、1個(gè)帶扣、13個(gè)帶銙(4個(gè)長方形、9個(gè)環(huán)形),鞓為皮制,出土?xí)r已朽壞。

帶頭和帶銙皆以玉為緣,內(nèi)嵌珍珠及紅、綠、藍(lán)三色寶石,下襯金板,金板之下為銅板,三者以金鉚釘鉚合,精巧豪華,正所謂“玉輾龍盤帶,金裝鳳勒驄”(王光庭《奉和圣制送張說巡邊》)。

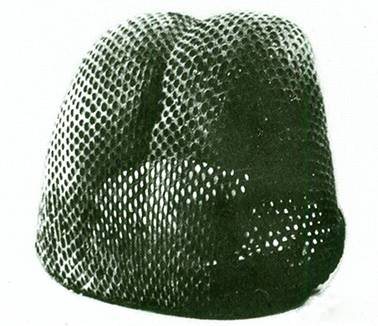

破額襆頭衫也穿,使君猶許對(duì)華筵。

幞頭又作“襆頭”,是唐代男子常服的重要組成部分。

甘肅慶城縣趙子溝村穆泰墓出土彩繪陶胡人俑,頭上戴的就是一黑色幞頭,身著錦邊翻領(lǐng)赭石色胡服,足蹬長筒黑靴。雙臂曲肘,握拳于胸前,似丁字步站立于長方形底座上,似牽馬狀。

2001年甘肅慶城縣趙子溝村穆泰墓出土,慶城縣博物館藏。

陜西省西安市東郊豁口磨金鄉(xiāng)縣主墓出土

在“絲綢之路”文物展中同樣戴幞頭的還有甘肅慶城縣趙子溝村穆泰墓出土的彩繪馴馬陶俑。該陶俑中的馬身體后坐,不肯前行,馴馬者右臂拉扯韁繩,筋腱鼓起,富有力感。馴馬者上身穿 ,下身穿脛衣。脛衣的上端呈帶狀,上束于腰帶上。下部有一個(gè)蹬腿環(huán)帶,套于足底部。

其褲腿上部有長帶,將其系于膝蓋下部,上沿呈內(nèi)低外高形態(tài),與人體大腿根部形態(tài)吻合,與阿城金墓出土的黃地小雜花金錦夾吊敦實(shí)物相互印證。

2001年甘肅慶城縣趙子溝村穆泰墓出土,慶城縣博物館藏。

五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁。

裘皮服裝在我國歷史悠久,早在公元前16世紀(jì)的殷商甲骨文中就有“裘”字。在歷代詩書中關(guān)于裘皮的記載也很多,如《詩經(jīng)•小雅•大東》:“舟人之子,熊羆是裘”、《論語•鄉(xiāng)黨》:“緇衣羔裘”等。古人穿裘,開始是為一般生活所需,隨著社會(huì)變革,裘衣漸漸成為上層人物專用衣著。

在《歷代帝王圖》中南北朝陳文帝就是身披一襲裘衣。

1960年陜西乾縣永泰公主墓出土,陜西歷史博物館藏。

至于李白《將進(jìn)酒》詩中所言價(jià)值千金的裘衣,我們尚未見到相關(guān)資料。其實(shí),唐人穿裘衣的形象少之又少,倒是胡人俑中尚可見到一些,如1960年陜西乾縣永泰公主墓出土三彩釉袒腹胡人俑,頭發(fā)中分發(fā)辮于腦后,身穿綠色及膝翻領(lǐng)毛皮袍,袒胸露腹,下穿綠色窄腿褲,腳蹬赭色尖頭靴。陜西省西安市金鄉(xiāng)縣主墓出土袒腹?fàn)狂労速复┲c前者相類似。這類的皮衣毛面朝里,保暖性較強(qiáng)。

另一件,甘肅慶城縣趙子溝村穆泰墓出土彩繪豹紋褲陶胡人俑。該陶俑雙臂屈肘高舉,手握虛拳,斜腰擰胯。從雙手伸出的高度看,應(yīng)是在奮力執(zhí)牽駱駝韁繩狀。這是一個(gè)極為罕見的古人穿皮褲,尤其是穿豹皮褲的資料。

該豹皮褲的色彩和紋樣極為寫生生動(dòng)。這正可以填補(bǔ)我國古代服飾研究

- 下一篇: 明代「百褶裙」的思考與猜測

- 上一篇: 14張圖告訴你古人到底有多潮!